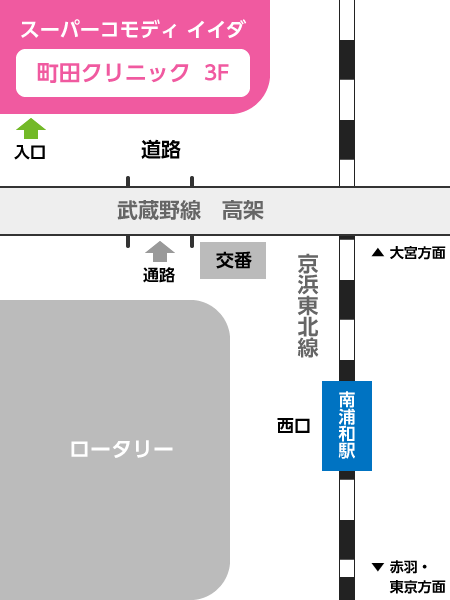

みなさまこんにちは。さいたま市の南浦和駅から徒歩1分の心療内科・精神科の南浦和駅前町田クリニックです。

今回は、<小中学生の不登校~注意するべきサインと症状、疾患、対応法について>と題してお伝えします。

はじめに 不登校とは?病気なの?

不登校とは、何らかの要因で学校に行けなくなっている状態をさします。不登校というだけで「病気」であると考える必要はありませんが、中には精神的不調に発展する前段階であったり、神経発達症などの生来の遺伝要因が絡んでおり早めの配慮・介入が必要な状態である、という場合が考えられます。

以下に、小中学生の不登校が長期化している方において考えられうる状態像や診断をご紹介していきますので、ご参考にしていただけると幸いです。

腹痛・頭痛

前日の晩には体の調子は良かったのに、登校する朝になり支度をしていると、頭痛や腹痛がでてきて家を出られない、あるいは家は出たものの道中で症状が強まり引き返してしまう、ということが続き、次第に不登校になる場合があります。

身体的要因が除外されれば、強い不安から二次的に腹痛や頭痛が出ている可能性が考えられます。

不安・パニック症状

学校にいく途中または学校についてから、不安緊張が強まって、パニック症状や過呼吸をおこしてしまう、そんなことが何度もおきるうちに不登校になってしまうことがあります。大人のような不安症を若年から発症するケースもあれば、ASD(発達症)傾向が背景にある場合もあります。

うつ症状

元気がない、食欲がない、学校にいく気力がなくてひきこもる、などの症状がみられます。子どもは元来エネルギーが高く、大人よりはうつ症状を発症しにくいと言われます。にも拘わらずうつ症状を発症している場合は、一定程度のストレスがある程度の期間かかっていることが想定されます。

うつ症状を発症する代表的な疾患としてはうつ病や双極症(双極性障害)が考えられます。特に若い頃からうつ症状を発症する場合には、双極症を疑う必要があります。双極症の場合には、リストカットなどの自傷や市販薬のオーバードース、などの行動化がみられることもあります。

感覚過敏

ちょっとした物音や他のお子さんの騒がしい音に耐えられない、などの「聴覚過敏」、ちくちくした服が苦手、などの「触覚過敏」、特定の食品の匂いが苦手、などの「臭覚過敏」、などがあります。

教室に30-40人程度の児童・生徒がいればわいわいと騒がしく、想定されないハプニングもおこるものですが、感覚過敏のお子さんはそんな状態がとても苦手です。

先生にお子さんの特性を伝えて、環境調整するなどの配慮をいただけると良いのですが、中には不登校になってしまうお子さんもいます。

感覚過敏から学校や教室になじめないこのようなケースでは、ASD傾向をもつお子さんである可能性があります。また感覚過敏を通り越して幻聴や幻覚に発展する場合には、統合失調症の初期症状も念のために想定しておくと良いでしょう。

朝起きられない・授業中に集中できない・不注意・ミス

規則正しい生活ができず夜更かしする、朝起きられない、授業中に眠くなってしまう、宿題を忘れてしまう、などの兆候がみられ、二次的に不登校になってしまうお子さんがいます。そのようなお子さんは、ADHDの可能性が高いと言えそうです。症状が軽度であれば、ご両親と先生が協働して生活管理や宿題・連絡帳のチェックを行うなどが良いでしょう。しかし遅刻・欠席が重なり不登校傾向がみられた場合には、受診も視野に入れられると良いでしょう。

ゲーム依存・昼夜逆転

今は、ネットで複数人の友達とつながり、日中からゲームができてしまう時代です。何らかのきっかけで昼夜のリズムが逆転して不登校になっても、ネットの中にゲーム友達がいるので寂しくないのですから、学校にいく意欲が薄れてしまう、ということもあります。

このようなケースは、睡眠リズム障害やADHDの可能性があります。また、知的な問題により勉強がおいつかない、授業が理解できない、という理由から学校が面白くなくて行かなくなる、という場合もあります。

不登校の対応方法

まずは環境調整をしてもらいましょう。クラスに入るのが難しければ別室登校をする、週に1-2度の通級をする、個別課題を与えてもらう、など色々な方法が考えられます。

中学3年生であれば、受験の際に通信制高校を視野に入れるのもよいでしょう。無理に全日制にこだわらず、自分がもっとも自分らしくいられる場所で、楽しく学校生活を送るのが良いでしょう。

受診のタイミング

不登校が長期化したり、二次的にうつ・不安症状が深刻になった場合には、児童思春期外来の受診を検討してみましょう。受診されると、成育歴や現状について聞き取りをし、必要に応じでWISC等の詳しい心理検査がされる場合もあります。

診断結果や症状の重症度により治療法は様々です。主治医の先生とよく相談し、お子さんの意見を尊重しながら前向きに進めていきましょう。

動画でも説明しています

<小中学生の不登校~注意するべきサインと症状、疾患、対応法について>

について、知っておいていただきたいことを動画にまとめましたので、ぜひご覧くださいね。