社交不安症とは

2017年03月07日

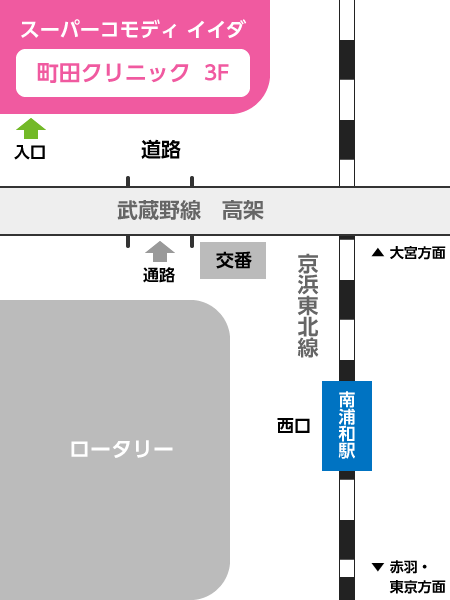

こんにちは。さいたま市南区の心療内科「南浦和駅前 町田クリニック」です。

今日は「社交不安症」(社交不安障害:SAD)についてのお話をさせていただきます。

SADの方は、不格好に、間抜けに、またはみっともなく思われることをとても怖がります。人前で食事をしているときにむせる、ものを書いているときに手が震える、スピーチしているときに声がふるえて赤面する、などをおそれ、そういう状況を避けたり引きこもったりします。時に避けられない場合にはパニック発作を体験することもあります。

発症は典型的には10代半ばといわれ、生涯有病率は約10%です。女性>男性の有病率ですが、積極的に来院して治療される方は男性に多い傾向にあります。家族歴がみられ、遺伝的基盤があるといわれています。

さてそれではSADの方はずっと引きこもっていなければいけないのでしょうか?もちろんそんなことはありません。発症初期には、今までできていたことができなくなることにショックを受けられ二次的にうつ状態になる方もあるのですが、心配ご無用です。SADは治療反応性がとても良いので、治療を開始すればみるみるよくなり元の生活ができるようになる方が大半です。少量のお薬でも十分奏功しますが、必要に応じて簡単なCBT(認知行動療法)やカウンセリングなどを併用すればさらに安定性が高まります。

SAD(社交不安症)でお困りの方、これを読んで「そうか、治療しよう!」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談くださいね。(#^.^#)

カテゴリ:Dr'sコラム