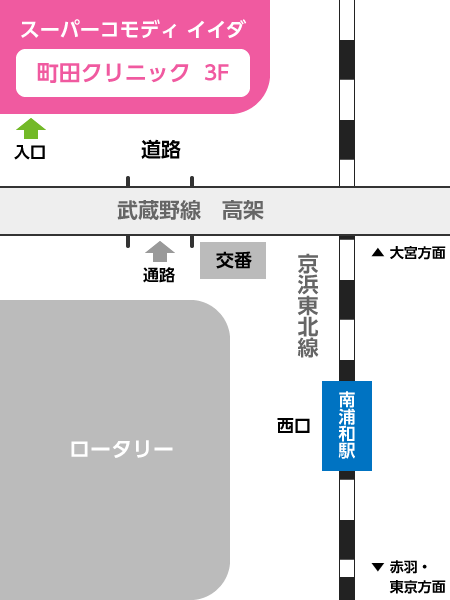

こんにちは。南浦和駅前 町田クリニックです。 今日はADHDについてのお話になります。

ADHDとは、Attention Deficit hyperactivity Disorderの略で、日本語では「注意欠陥・多動性障害」と言い、大きく分けると「発達障害」というカテゴリーに入ります。

正式にADHDと診断されるにはいくつか条件があります。それは、「DSM-5の診断基準(不注意症状9項目、多動・衝動性項目9項目のどちらか、あるいは両方を17歳以上では6項目以上、16歳以下では6項目以上満たすこと)に合致すること、症状が12歳未満から存在していること、社会生活や仕事、学業の面で機能が損なわれていること、ほかの精神的・身体的障害では説明できないこと」です。脳の病態説明としては、前頭前野、特に注意や実行機能をつかさどるノルアドレナリンの機能不全が関係していると言われています。

これでは何のことかわからない、という方が多いと思うのでもう少し具体的にみていきたいと思います。

小児では、「忘れ物が多い、気がちりやすい、不器用」などの不注意が目立つ子、「落ち着きがない、ささいなことで大声を出しやすい」などの多動・衝動性が目立つ子、そしてその両方がまざりあうタイプの子がいます。この特性のために家庭や学校でトラブルとなることがままあり、「決まった時間に自分から起きて身支度を手早く整える」ということが苦手なために「なまけている」と思われることもあります。

大人になるにつれて、ある程度自分の特性を客観的にとらえて知恵と工夫で補うことができるようになってきます。しかしながら、おおよそ小児のADHDの5~7割が成人期に症状を持ち越すと言われており、「段取りが悪く、遅刻しがち」「大切な約束を忘れてしまう」「対人関係がうまくいかない」「待てない。よけいな言動をしてしまう」などの悩みを持ちながら日々過ごしている成人期ADHDの方は意外に多いのです。

当院では、このようなお悩みを持つ方に対して、カウンセリングや心理検査、生活指導、そして必要に応じて薬物治療を併用しながら治療を行っています。現在日本でADHDに対して使える薬物にはアトモキセチン(ストラテラ)、メチルフェニデート(リタリン、コンサータ)があります。お一人お一人のおかれた状況を考慮しながら、副作用や注意点をご説明した上での適正使用を行っています。

ADHDや発達障害についてのお悩み・ご相談がある方はお気軽に当院までご連絡ください。