イライラ!としても困らない方法~アンガーマネジメント

2025年06月06日

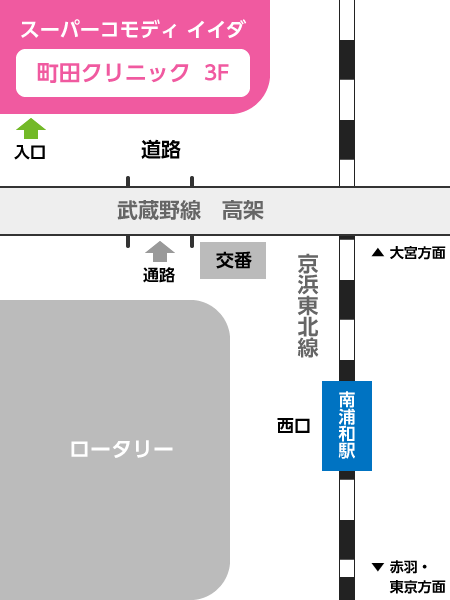

みなさまこんにちは。さいたま市の南浦和駅から徒歩1分の心療内科・精神科の南浦和駅前町田クリニックです。

今回は、「イライラ!としても困らない方法~アンガーマネジメント」についてお伝えします。

怒りってなに?

皆さんは、「怒り」というと、反射的に「悪いもの」「あってはいけないもの」「恥ずかしい物」などと思っていませんか?

実は、怒りとは、人間にとって生きていく上でとても大切な、基本的な感情なのです。怒りを感じるのは恥ずかしいことでもないし、病気でもありません。時いは自分を守ってくれるものでもあります。

但し、怒りがあまりに強いとか、しょっちゅう怒っている、となると、人間関係がぎくしゃくしたり、仲間に入れてもらえなくなる、なんてこともあるかもしれません。

ですので、怒りを認めて、コントロールするということを実践していきましょう。

怒りの性質を知る

怒りは、たとえていうと活火山のようなものです。

怒りが爆発する前には、たいていは色々の考えや感情がふつふつとたまっています。

例えば、「寂しいなあ」「つらいなあ」「くるしいな」「心配だなあ」などなど。。

これらを放っておくといつかそれがマグマとなり、活火山となって噴火してしまう、というわけですね。

怒りができるまで

怒りができるには、下記のような流れがあります。

1きっかけとなる出来事がおきる

2出来事について考える

3考えから、反応性に気持ちがわき起こる

4行動する

このうち、2の「考える」、4の「行動する」という要素は、自分で変えられるものですので、この2つをコントロールすることを意識してみましょう。

怒りを記録する

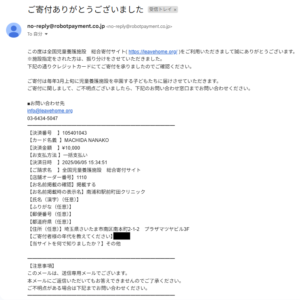

怒りについて理解したところで、実際に怒りの記録をしてみましょう。

これをアンガーログといいます。出来事が起こった日時と場所、出来事(事実だけ)、それについての自分の考えや言動、怒りの強さ、を記録するのです。認知行動療法の7つのコラムに少し似ていますね。

このアンガーログを続けていくことで、自分の怒りの傾向を知り、怒りを客観的に見ることができるようになります。

怒りをコントロールする

ここまで実践できると、自分の怒りについて、だいぶ分析的にみることができるようになったかと思います。

それではいよいよ怒りをコントロールする段に入るわけですが、その前に一旦、怒りを引き起こす出来事を、「自分にとってどの程度大切か」「変えられるか、変えられないか」の2つの観点から、4つに分けてみましょう。実際いは、「大切」で「変えられる」ものについて、重点的に対策するのが得策といえますね。対策するには、「考え」と「行動」にアプローチしていけばよいのでしたね。

動画でも説明しています

「イライラ!としても困らない方法~アンガーマネジメント」について、

知っておいていただきたいことを動画にまとめましたので、ぜひご覧くださいね。

カテゴリ:Dr'sコラム